メーカーによる一次情報

初の物理モデルエレクトリックベースが新たなレベルへ

MODO BASS 2 は、IK の業界初の物理モデル化ベース仮想楽器の拡張版で、新しいフレットレスとアップライトのオプションを含む 8 つの新しいベース、多数の新しいグルーブを備えた新しいパターン セクション、高度なパフォーマンス コントロール、および MODO BASS の世界に入るためのより多くの方法が追加されています。

プロデューサーとして、私たちはみな、素晴らしいサウンドのベースラインを持つことの重要性を知っています。24 時間 365 日対応の MODO BASS 2.0 は、プラグイン仮想楽器の利便性を備えながら、熟練ミュージシャンが演奏する人気の楽器のリアリズムとサウンドを提供します。

リアルタイムサウンド合成

MODO BASS は、ベース演奏の全プロセスをモデル化する、この種の技術としては最初で唯一のものです。従来のサンプルベースの仮想楽器とは異なり、MODO BASS はモーダル合成技術を使用してベース トラックに生命を吹き込みます。

MODO BASS は、弦表面の特定の領域での「演奏者」の動作に対する各弦の反応、およびベース楽器のフレットボード、ボディ、ピックアップと弦の相互作用を再現します。次に、IK のアナログ モデリングの専門知識を使用して、エレクトリック ベース リグのアンプとエフェクトがサウンド チェーンに追加されます。

これらすべてにより、MODO BASS はリアルタイムでサウンドを作成できるようになり、常に変化する超リアルなベース サウンドをユーザーに提供します。また、サンプルを使用しないため、音楽用のハード ドライブ スペースが増えます。

22種類のモデルで無限のベースサウンドを実現

MODO BASS 2.0 には、14 種類のオリジナルの象徴的なベースに加え、あらゆるスタイルの音楽に対応する 8 種類のエキサイティングな新しいベースが含まれています。伝説的なフレットレス ベース 2 種類とダブルベース 2 種類を含む、6 種類の新しい多彩なモデルが用意されています。また、MODO のパワーにより、標準的なベースをフレットレス* モデルに変えて、さらに多くのサウンド オプションを実現できます。

その他詳しい内容については製品ページも確認してみてください。

MODO Bass 2の新機能とMODO Bassとの違い

まず、メーカーにより提示された変更内容をざっと見ていきましょう。

## 8種の新作を含む、22種のベース・モデル

MODO BASS 2には、さまざまな時代、音楽ジャンル、著名なベーシストを象徴する22種類のベース・モデルが収録されています。

新しい8種のベース・モデル

Fretless Jazz(Fender Jaco Pastorius Jazz Bass®を参照)、Fretless Bass Man(Pino Palladino Music Man® Stingrayを参照)、Studio Upright(ジャズ・アップライト・ベースを参照)、Rockabilly(ロカビリー・アップライト・ベースを参照)、Aluminum(Noah Paraffina Bass®を参照)、Fusion J-Bass(Fender Marcus Miller Jazz Bass®を参照)、Horn Bass(Danelectro® Longhorn Bassを参照)、Punk Bass(Fender Mark Hoppus Jazz Bass®を参照)。

14種のベース・モデル

60’s P-Bass(Fender Precision Bass®を参照)、70’s P-Bass(Fender Precision Bass®を参照)、70’s J-Bass(Fender Jazz Bass® を参照)

Modern J-Bass(Fender Jazz Bass® を参照)、Devil Bass(Gibson® EB-0を参照)、Bass Man 5(Music Man® StingRay 5-stringを参照)、Rick n’ Bas(Rickenbacker® 4003を参照)、Studio Bass(Yamaha® RB5を参照)、Violin Bass(Hofner® Violinを参照)、Thunder Bass(Gibson® Thunderbirdを参照)、Japan Bass(Ibanez® Soundgearを参照)、Flame Bass(Warwick® Streamerを参照)、Imperial Bass (Fodera® Imperial Customを参照)、Metal Bass(Dingwall® Combustionを参照)。

## 待望の、フレットレス・ベース対応

2種類のフレットレス・ベース・モデルが、MODO BASSに加わりました。ジャコ・パストリアスがカスタマイズしたFender Jazz Bassを参照した「Fretless Jazz」は、一聴しただけでそれとわかるトーンとダイナミクスを備えています。ピノ・パラディーノの演奏で有名なMusic Man StingRayを参照した「Fretless Bass Man」では、ポール・ヤング、ドン・ヘンリーなどの名盤さながらのベース・サウンドをお楽しみいただけます。MODO BASS 2では、この新しいフレットレス・ベース2種に加え、他の18種のエレクトリック・ベースもフレットレス・モデル化することができます。ネック、弦、ボディなど各構成要素のふるまいを再現して発音する、フィジカル・モデリング音源ならではのアップデートです。

## アップライト・ベースも登場。

フレットレスと並び、既存のMODO BASSユーザーからリクエストの多かったアップライト・ベースも追加されました。クラシックなジャズで使われるウッド・ベースを参照した「Upright Studio」、スラップを多用するロカビリーに最適なナイロン弦のダブル・ベースを参照した「Rockabilly」と、2種類のモデルが用意されているので、音楽スタイルにあわせてお選びいただけます。アップライト・ベースを選ぶと、「STUDIO」画面にて近接マイクの位置を調整したり、ステレオ・ペアのアンビエント・ルーム・マイクをミックスすることができます。ピックアップ信号を混ぜたり、エフェクターやベース・アンプのモデルを通すこともできるので、アコースティックなサウンドを超えた音作りも可能です。

## パターン演奏機能を追加

MODO BASS 2では、ジャンル、曲のセクション、演奏スタイル、長さ、拍子など、さまざまな条件でブラウズできるスマート・フィルターを搭載した「PATTERNS」画面が加わりました。楽曲を支えるベース・トラック用のパターンからソロ・フレーズまで、各パターンを試聴しながら、必要なものを見つけることができます。「ベタ打ちしても、人間味がでる」と言われることの多いMODO BASSですが、「PATTERNS」の各フレーズはプロのベース・プレイヤーの演奏を取り込んで収録されているので、さらに生々しい最高のグルーブ感とフィーリングを、DAWのテンポに同期した状態で再生することができます。

## 奏法の再現力も、向上

MODO BASS 2では、「PLAYSTYLE」画面で選択可能なピック、スラップ奏法のアルゴリズムもさらに磨かれて、これまで以上にリアルな演奏フィールを再現可能になりました。弦を弾く位置、強度、方向、弦の振動によるデタッチ・ノイズ、スライド・ノイズなどさまざまな調整機能と組み合わせることで、単調になりがちなMIDIファイルに生命を吹き込み、ベース、楽曲全体を新たな高みへと昇華させることができます。

ここまでの引用をもとに。

ざっくりと要約してみると

大きな変更点としてはモデルの追加とMIDIライブラリの機能の実装。フレットレスの他アコースティックが追加されたことは割とうれしい変更点だと思います。特に既存のエレクトリック・ベースモデルをフレットレス・モデル化できるというのは面白い重要な機能。また、アルゴリズムの変更があるので鳴る音自体も無印とは異なります。また、現状アップグレードパスは用意されていないようです。

機能と使い方

MODO BASS 2はフィジカルモデリングにより設計されたエレクトリックベースとアップライトベースのバーチャルインストゥルメント。業界初のフィジカルモデリングベースとのこと。リアルタイムで合成されるので容量としては数MBほどで使用できるという非常に扱いやすいベース音源。ベースモデルが14種類収録されていてバラエティ豊か。

筆者自身全てのモデルの実機を触ったわけではないのであくまでどの音色を取り入れるかという作曲側の感覚にはなりますがそれぞれのモデルのニュアンスが上手く区別されてモデリングできているのでトラックの組み合わせや周波数の分布に合うベースを選ぶのがワンボタンでできるのは便利です。

ちなみに後述しておりますが、アップライトベースはその構造上6弦モデルと比較して音域が狭くなっています。

キースイッチで演奏や奏法を切り替えることができます。バージョン2でキースイッチ画面がイラストではなく小難しい(?)表示になりました。

フィンガー奏法、ピック、スラップがエレクトリックベースには用意されており、奏法をキースイッチで切り替えます。ミュートやストローク、演奏の強さフィンガリング、スライドノイズなど演奏のおおまかな特徴をシンプルなボタンで切り替えることができます。

注目すべきは楽器の構造をカスタマイズできる機能。楽器の状態やフレットなどおおまかなパーツごとに選択することができます。アコースティックには対応していませんが、エレクトリックベースの場合モデルごとに弦の数を変更できる(つまり音域も広がる)というところも良いところです。サンプリングにはない特徴でもあり、音色を自分好みのものにしたい人には非常に魅力的な機能です。

アンプにも力を入れているメーカーなこともありモデリングされたアンプも付属していますが、外部のアンプシミュレータに頼るのも良いと思います。

MIDIライブラリも用意されています。ジャンル、楽曲のセクション、演奏スタイル、長さなど様々な条件をもとにデータベース化されたMIDIフレーズライブラリが用意されています。MIDIは視聴だけでなく、DAWにドラッグアンドドロップすることが可能です。

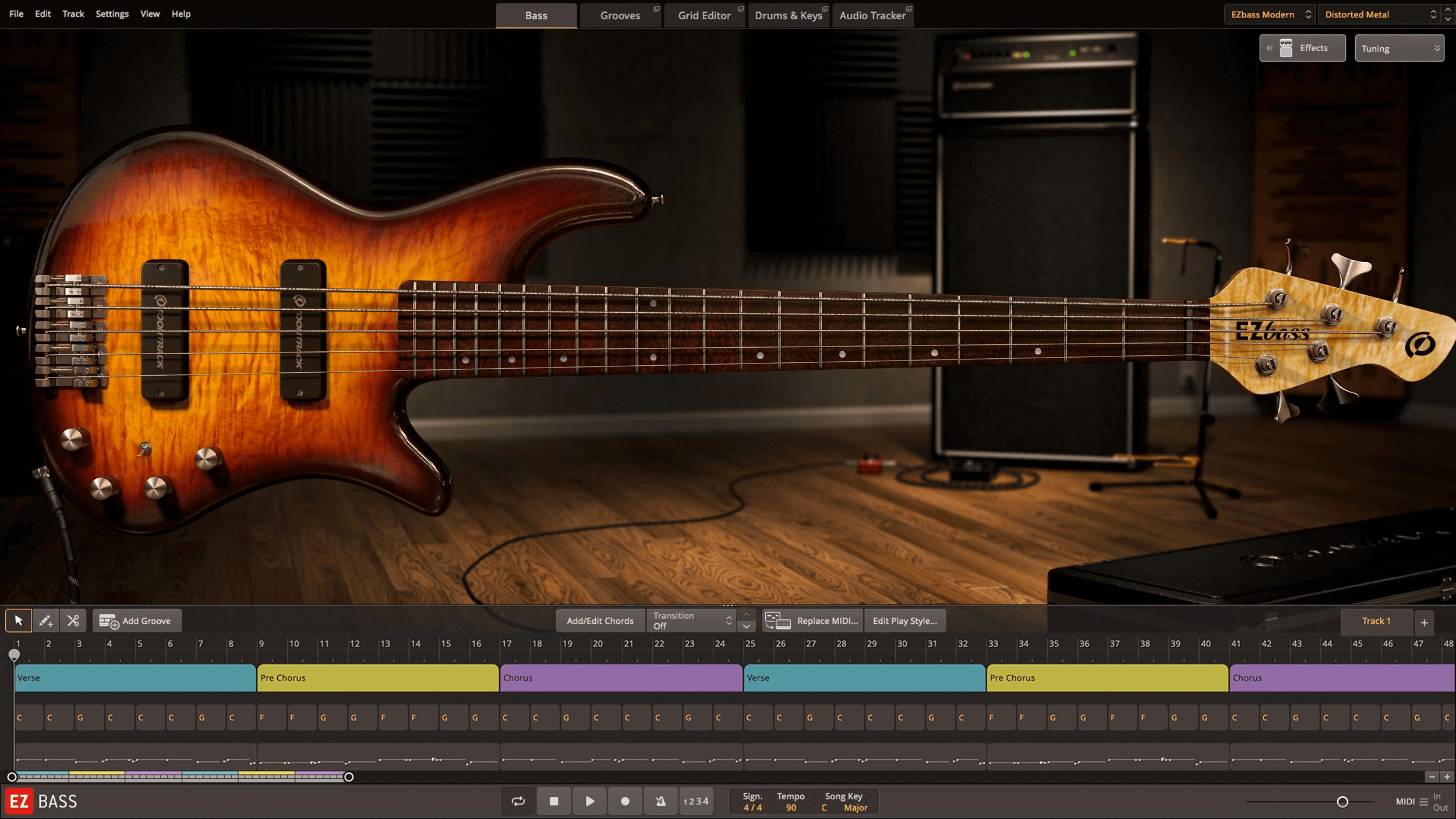

EZBassとの比較・評価

EZBassについてはこちらでも詳しく解説しています。

ベース音源はギター音源と比べて全ての要素において突出した主要といえる音源が意外に少ないのかもしれません。Toontrack EZBassは中でも知名度の高い音源ではありますが、サンプルの容量としては3GB程度と意外にコンパクトな印象を受けます。単一モデル比較でもっとベースのサンプル数が単純に多いライブラリ(Kontaktなど)はありますが(Soundiron「Voltage Bass」は18GB超くらいでしょうか)、総合的にモデルが揃っているものとしてはやはりEZBassと比較するのが妥当だと思います。

ここではEZBassとMODO BASS 2を簡単に要点を絞りながら比較していきたいと思います。EZBassがサンプルベースなのに対し、MODO BASSはモデリングのアプローチによって設計されています。EZシリーズに共通することとしては楽器自体の音色の細かな設定を変えることは難しく、基本的には楽器を選択して、それを使っていくということです。基本的に音色やスタイルは拡張パックで買って増やすというイメージ。拡張パックにはMIDIスタイルも含まれるのでジャンルごとに強化していくことができます。割高にはなりますが、ジャンル特化もでき拡張性が高いとみることもできます。

その点MODO BASS 2は楽器を自分の好みやMIXに最適な音色に設定することで理想的な音色を作ることができるようになっています。

細部について比較してみると

MIDIライブラリの機能性については大分EZBassに軍配が上がると思います。まず、EZBassにはMIDIライブラリのMIDIデータを並べて組み替えてプラグイン内でMIDIをつなげたシーケンスを作ることができます。また、プラグイン内でピアノロールを開きMIDIシーケンスを作りエクスポートできます。また、MIDIフレーズのノートを操作する複数の便利機能も備わっています。MIDI周りのアーティキュレーションもプラグイン内で設定して演奏ニュアンスを調整できるところがやはり良いですね。

DAWに迫るような細かいアーティキュレーションの調整ができるようになっています。

また、他バンド楽器のサンプルやMIDI等をドラッグアンドドロップし、スキャンし、リズム等の要素から似合うフレーズを探してくれる機能などもあります。MIDI機能と作曲機能については恐らく他の追随を許さないでしょう。

総じてMODO BASS 2は生楽器を対象にしながらも楽器をカスタマイズして音色を調整できる使い勝手の良さを感じます。音色を有機的でリアルな楽器の音色の範疇でカスタマイズできるというところが最大のポイントだと思います。AASのモデリングのように実際の楽器とシンセサイザーの境界が曖昧になるようなサウンドデザインを考慮して設計されていないのでそのままの設定でも所謂エレキベースや生ベースの音が鳴ります。

サンプルベースのベースでサンプル容量のボリュームでリアルに再現するものもありますが、やはりモデリングならではの特徴として、瞬時に色々音色を試せるのは便利に感じます。

また、MODO BASS 2にはかつて(?)大きなバグがあったようですが、DAW側のバージョンアップで解決したとの声もあり、少なくとも筆者の使った限りでは(このソフトウェアを主にStudio One 6で筆者は使用しています。確認時点。)特にそのような症状は見られませんでした。(ここでは記載しませんがむしろ別の某有名なメーカーのいくつかの製品が最近DAW起動を謎に妨げてそちらに頭を抱えています。話題になっていませんが。)気になる方は先に無料版の試用などがおすすめかもしれません。筆者の個人的な要望としてはアコースティックベースの低音域が今後仮想的に拡張できるといろいろなシーンで拡張的に使用できそうな気がしました。

セール情報

最安値は49ドルです。IK Multimediaはバージョンアップのアップグレード価格やバンドルのアップグレードが現状通常購入と同価格になっていることが多く(今後変わる可能性もありますがここ2、3年変化がありません。)、アップグレードの恩恵がうけにくいかもしれません。ニーズによって人それぞれだと思いますが、筆者の感覚だとやはりこの点は他のメーカーさン以上に留意すべき内容なのではないかと思われます。そのため、他製品も今後必要な場合にはバンドルで購入する方がお得になる場合があるのでバンドルもチェックしてみることをお勧めします。